优先发表栏目展示本刊经同行评议确定正式录用的文章,这些文章目前处在编校过程,尚未确定卷期及页码,但可以根据DOI进行引用。

显示方式:

2024, 39(2): 177-193.

doi: 10.1016/j.virs.2024.01.007

收稿日期: 2023-06-20

录用日期: 2024-01-18

出版日期: 2024-01-23

由猴痘病毒引起的持续流行的人类猴痘引起公众对猴痘病毒及其他痘病毒的未来传播的关注。猴痘病毒是一种典型的人兽共患病毒,可以感染人类并引起类似天花的症状。猴痘病毒属于痘病毒科,痘病毒科宿主范围较广,从节肢动物到脊椎动物均可感染。不同宿主间痘病毒的跨物种传播经常被报道并引发流行病。痘病毒具有复杂的线性双链DNA基因组,编码数百种蛋白质。与痘病毒宿主范围相关的基因称为宿主范围基因。本综述简要介绍了痘病毒的分类、系统发生和宿主,并全面总结了目前痘病毒跨物种传播的知识。痘病毒的宿主范围基因尤其被重点描述并深入讨论了它们对病毒宿主范围的影响。我们期望这篇综述对痘病毒的跨物种传播以及宿主范围基因目前的研究进展提供一个全面的描述,为学术研究和未来疾病控制提供宝贵的参考。

2024, 39(2): 194-204.

doi: 10.1016/j.virs.2024.02.003

收稿日期: 2023-10-09

录用日期: 2024-02-08

出版日期: 2024-02-13

在东亚常见的长角血蜱可以传播多种致病病毒,包括严重急性发热伴血小板减少综合症病毒(SFTSV)。本研究调查了2019年至2020年间在湖北省三个山区内吸血和未吸血的长角血蜱的病毒组。测序分析鉴定出与参考病毒相关的39个病毒序列。这些病毒序列属于未分类病毒和七个病毒家族:Chuviridae、Nairoviridae、Orthomyxoviridae、Parvoviridae、Phenuiviridae、Rhabdoviridae和Totiviridae。通过生物信息学分析,我们探讨了影响蜱虫携带的病毒组成结构的关键因素。此外,基于全基因组序列的系统发育分析阐明了Henan tick virus(HNTV)、Dabieshan tick virus(DBSTV)、Okutama tick virus(OKTV)和Jingmen tick virus(JMTV)的分子进化特征。基于单只蜱的精细分子流行病学调查表明DBSTV是长角血蜱中最常见的病毒,流行率为12.59%,其次是HNTV(0.35%),但未检测到JMTV和OKTV。这些结果加深了对中国中部地区长角血蜱病毒组的了解,提示蜱虫吸血状态和地理位置对蜱病毒组结构组成方面的影响作用。对本研究中新发现的病毒株,将在后续的调查和研究中加强对这些病毒的监测,全面评估其溢出潜力和对公共卫生的潜在影响。

2024, 39(2): 205-217.

doi: 10.1016/j.virs.2024.02.002

收稿日期: 2023-10-03

录用日期: 2024-02-06

出版日期: 2024-02-10

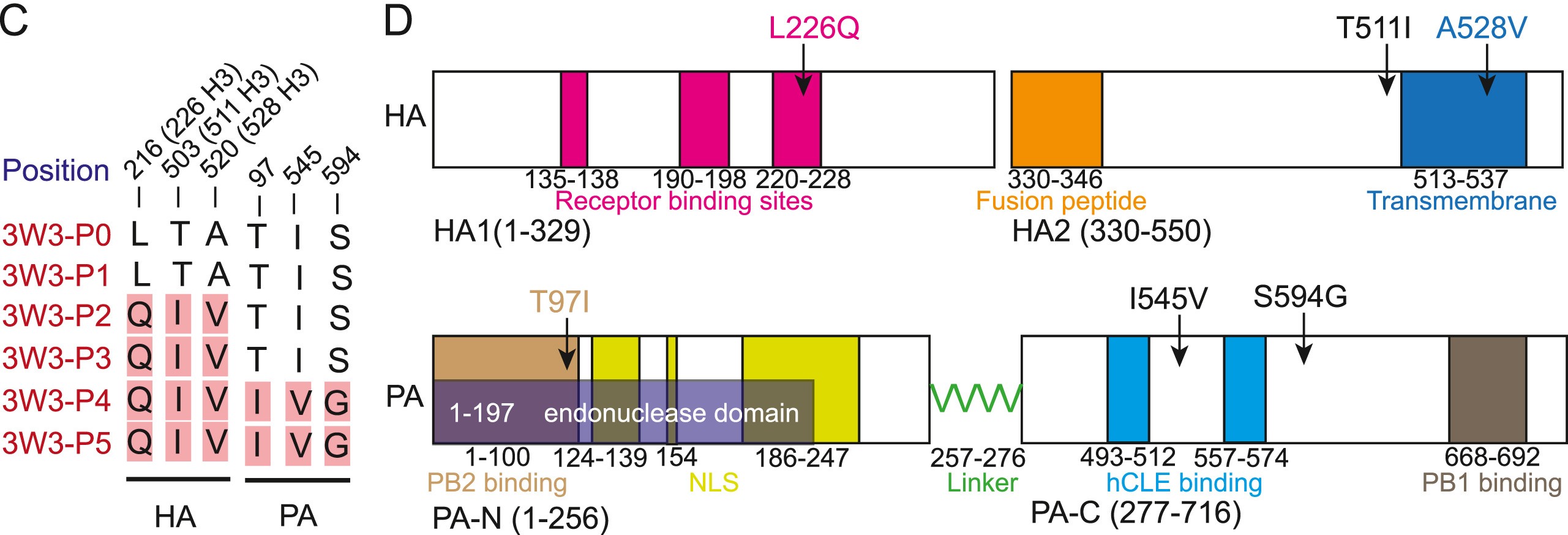

猪被认为是流感病毒的“中间宿主”或“混合容器”,可以产生具有大流行潜力的毒株。从2020年到2021年,我们在中国南部的广东、云南和贵州以及中国北部的河南和山东的养猪场进行了猪H1N2流感(swH1N2)病毒监测。我们系统地分析了swH1N2病毒的进化和致病性,并对其复制和传播能力进行了表征。分离的病毒是四重重组H1N2病毒,含有来自pdm/09 H1N1 (PB2、PB1、PA和NP基因)、三重重组猪流感(NS基因)、欧亚禽类(HA和M基因)和最近人源H3N2 (NA基因)谱系的基因。SW/188/20和SW/198/20的NA、PB2和NP与A/Guangdong/Yue Fang277/2017 (H3N2)具有较高的基因相似性。swH1N2的HA基因具有较高的进化速率。分离的5株swH1N2病毒在人、犬和猪细胞以及小鼠的鼻甲、气管和肺中都能有效地复制。A/swine/Shandong/198/2020在猪的呼吸道中可有效复制,并在猪群中有效传播。总的来说,这些当前流行的swH1N2病毒具有人畜共患的潜力,强调了加强swH1N2病毒监测的必要性。

2024, 39(2): 218-227.

doi: 10.1016/j.virs.2024.01.010

收稿日期: 2023-10-18

录用日期: 2024-01-31

出版日期: 2024-02-03

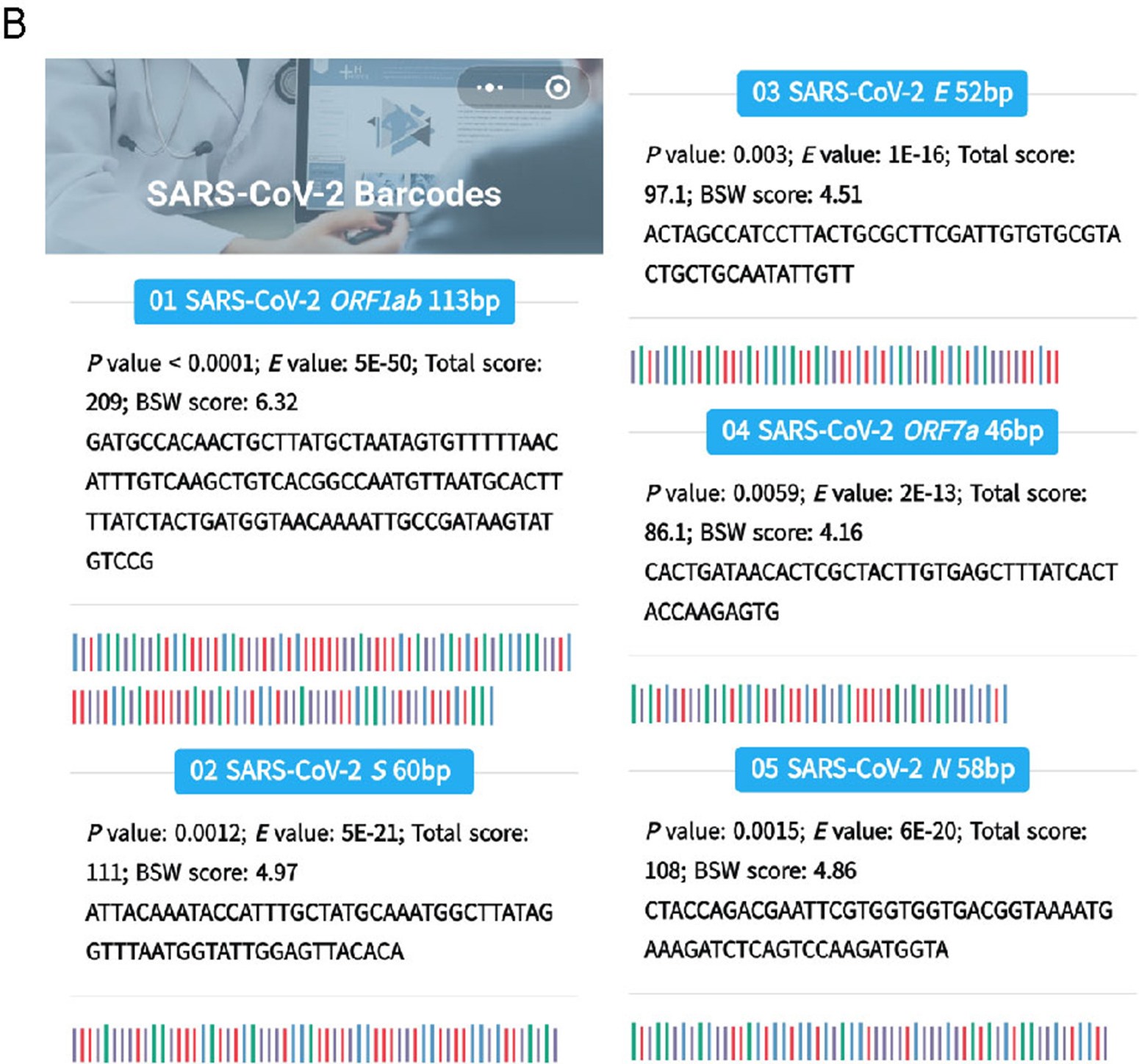

严重急性呼吸系统综合症冠状病毒2型(SARS-CoV-2)欧密克戎(Omicron)变异株因其高传播性而臭名昭著,但对其亚基因组RNA(sgRNA)的表达知之甚少。本研究应用RNA高通量测序技术描绘了118例欧密克戎BA.2变异株(Omicron BA.2)和338例非关注D614G变异株(non-VOC-D614G)的典型sgRNA的定量和定性特征。结果显示,无论患者的性别、年龄以及是否患有肺炎,Omicron BA.2和non-VOC-D614G均表现出由9个典型sgRNA相对丰度组成的独特特征定量表达谱。这种表达谱在病毒载量低时会消失,表明sgRNA模式有可能用于指示特定时间点患者的病毒活性。对Omicron BA.2和non-VOC-D614G典型sgRNA的特征定性表达谱的描述发现,所有9个典型sgRNA均表达的模式与病毒载量具一致相关性(AUC = 0.91,95% CI 0.88 - 0.94),其中的sgRNA ORF7b可被视为最佳替代标志物,用于检测患者个体化感染状况。sgRNA在疫苗和抗病毒药物开发中的应用潜力值得进一步挖掘。

2024, 39(2): 228-234.

doi: 10.1016/j.virs.2024.03.002

收稿日期: 2023-08-26

录用日期: 2024-03-05

出版日期: 2024-03-08

瓜伊库蚊病毒(GCXV)是一种新分离鉴定的从中美洲和南美洲库蚊分离获得的分节段病毒,其基因组由4到5个单股正链RNA片段组成。目前,GCXV在蚊子体内的感染动力学和传播能力尚不清楚。在本研究中,我们首先使用反向遗传学方法在C6/36细胞中拯救了分别包含4个和5个RNA片段的两种GCXVs(4S和5S)。体外生物学鉴定进一步表明,两种GCXV表现出相当的复制动力学、蛋白表达能力和病毒滴度。重要的是,将两种GCXV经口感染致倦库蚊,在感染后4-10天的身体、唾液腺、中肠和卵巢中均检测到GCXV特异的RNA。此外,两种GCXV可定植于蚊卵,导致第二个生殖腺营养周期的阳性率为15%-35%。综上所述,我们的研究结果表明,在经口感染后的第一和第二性腺营养周期的致倦库蚊卵中,均可检测到4或5个RNA片段的GCXVs。

2024, 39(2): 235-250.

doi: 10.1016/j.virs.2023.12.001

收稿日期: 2023-11-18

录用日期: 2023-12-03

出版日期: 2023-12-09

呼吸道合胞病毒(Respiratory syncytial virus, RSV)是引起全世界婴幼儿急性下呼吸道感染(acute lower respiratory tract infection, ALRTI)最重要的病原体。RSV的包涵体(inclusion bodies, IBs)通过液-液相分离(liquid-liquid phase separation, LLPS)形成, 其内部结构——包涵体相关颗粒(IB-associated granules, IBAGs),瞬时浓缩新合成的病毒mRNAs及转录抗终止因子M2-1,但是IBAGs的形成机制以及如何调控病毒mRNAs翻译的分子机制仍不明确。本研究发现RSV IBs的内部结构实际上是由次级LLPS形成的、不含M2-1的病毒信使核糖核蛋白(messenger ribonucleoprotein, mRNP)凝聚物。机制上,RSV核蛋白(nucleoprotein, N)和M2-1与PABP相互作用将PABP募集至RSV IBs,促使PABP通过RNA识别基序(RNA-recognition motif, RRM)结合IBs内转录的病毒mRNAs并驱动次级相分离,即PABP是驱动次级相分离的支架蛋白。此外,PABP-eIF4G1相互作用调控病毒mRNP凝聚物的组成,将特异的翻译起始因子(eIF4G1、eIF4E、eIF4A、eIF4B 呼吸道合胞病毒(Respiratory syncytial virus, RSV)是引起全世界婴幼儿急性下呼吸道感染(acute lower respiratory tract infection, ALRTI)最重要的病原体。RSV的包涵体(inclusion bodies, IBs)通过液-液相分离(liquid-liquid phase separation, LLPS)形成, 其内部结构——包涵体相关颗粒(IB-associated granules, IBAGs),瞬时浓缩新合成的病毒mRNAs及转录抗终止因子M2-1,但是IBAGs的形成机制以及如何调控病毒mRNAs翻译的分子机制仍不明确。本研究发现RSV IBs的内部结构实际上是由次级LLPS形成的、不含M2-1的病毒信使核糖核蛋白(messenger ribonucleoprotein, mRNP)凝聚物。机制上,RSV核蛋白(nucleoprotein, N)和M2-1与PABP相互作用将PABP募集至RSV IBs,促使PABP通过RNA识别基序(RNA-recognition motif, RRM)结合IBs内转录的病毒mRNAs并驱动次级相分离,即PABP是驱动次级相分离的支架蛋白。此外,PABP-eIF4G1相互作用调控病毒mRNP凝聚物的组成,将特异的翻译起始因子(eIF4G1、eIF4E、eIF4A、eIF4B和eIF4H)募集至次级凝聚相中。最后,本研究发现病毒mRNP凝聚物的功能是对病毒mRNAs进行活化,促进病毒mRNAs对核糖体的募集,从而提高病毒mRNAs的翻译效率。我们的研究揭示了一种新的、由LLPS调控的病毒蛋白翻译机制,提供了一种新的靶向次级凝聚相的抗病毒策略。

2024, 39(2): 251-263.

doi: 10.1016/j.virs.2024.01.002

收稿日期: 2023-08-09

录用日期: 2024-01-09

出版日期: 2024-01-14

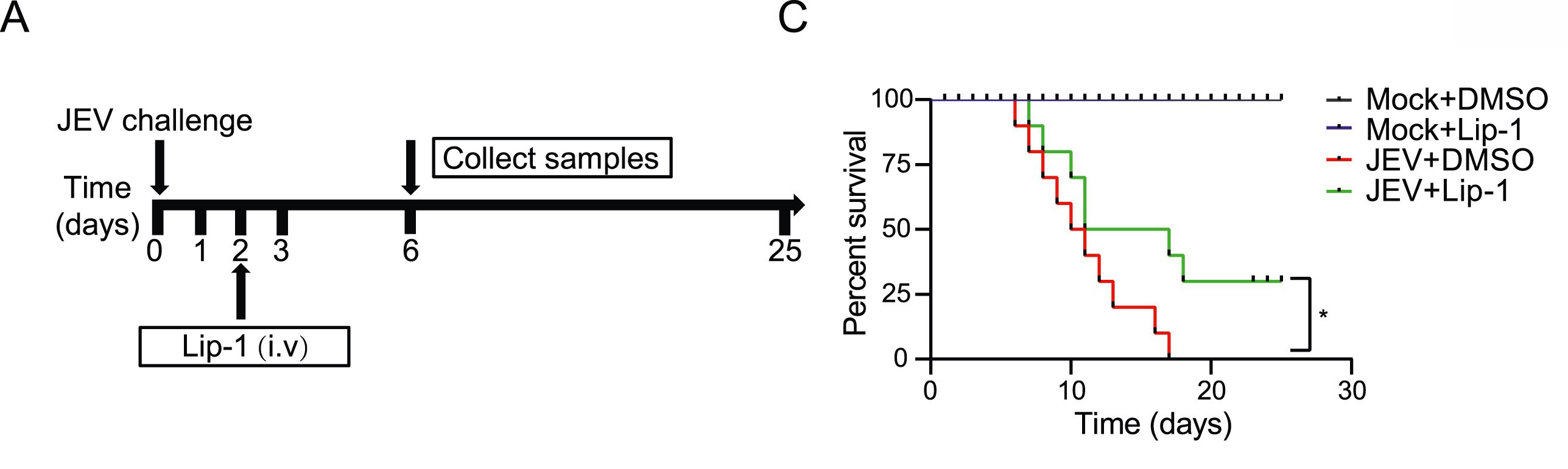

病毒性脑炎仍然是全球公共卫生安全的重大威胁。在课题组前期研究中,我们发现拉斯穆森脑炎(Rasmussen’s encephalitis,RE)患者的脑组织中IFN-β、STING和IFI16等多种抗病毒关键基因的表达量显著降低。这种脑炎是一种罕见的慢性神经系统疾病,好发于儿童,其典型临床特征是单侧半球脑萎缩。此外,课题组还发现人类疱疹病毒(Human herpes viruses,HHVs)的累积病毒感染评分与RE的单半球萎缩显著正相关。I型干扰素(IFN-I)信号通过与IFN-α/β受体(IFNAR)结合发挥作用,对抗感染固有免疫至关重要。在本研究中,我们通过单侧眼周注射使野生型(Wild type,WT)小鼠及IFNAR缺陷的A6小鼠感染单纯疱疹病毒1型(Herpes simplex virus 1,HSV-1),以探究IFN-I信号传导与HHVs诱导的脑损伤之间的关系。虽然所有小鼠脑组织都表现出典型的病毒性脑炎病变,但仅有A6小鼠表现出HSV诱导的癫痫。我们进一步对小鼠脑组织进行RNA-Seq分析,并通过功能富集分析和蛋白质-蛋白质相互作用网络揭示了四种与HSV诱导的癫痫症状呈正相关的基因模块。此外,我们还鉴定了10与癫痫发作关联最为密切的关键基因。本研究表明,IFN-I信号通路可以有效抑制HHVs诱导的神经症状和脑组织病理损害,从而证实了RE和其他HHVs脑炎中IFN-I信号通路激活不足与脑萎缩之间的正相关性。

2024, 39(2): 264-276.

doi: 10.1016/j.virs.2024.01.005

收稿日期: 2023-07-01

录用日期: 2024-01-15

出版日期: 2024-01-23

猪繁殖与呼吸综合征病毒(PRRSV)是一种对经济产生严重破坏的主要病原体,已经进化出多种策略以逃避先天免疫。通过胞质内黑色素瘤分化相关基因5(MDA5)-一种感知病毒RNA的受体来降低抗病毒干扰素的表达,从而在很大程度上助长了PRRSV的免疫逃逸。在本研究中,我们观察到猪MDA5在PRRSV感染中转录和表达水平下调,但具体机制仍然不清楚。PRRSV感染细胞中,受到上调的激酶CK2α的作用,强化了自噬受体P62的磷酸化修饰并促进其与MDA5的相互作用,且E3泛素连接酶TRIM21引起的猪MDA5的K63泛素化,从而触发了经典的P62介导的自噬。此外,猪MDA5与含TCP1亚基2(CCT2)的分子伴侣相互作用,PRRSV编码的 nsp3促进它们的结合,促进了MDA5-CCT2-nsp3聚集体的形成和自噬清除,这一过程不依赖泛素。总之,PRRSV感染中通过两种自噬途径增强了MDA5的降解,包括MDA5与自噬受体P62以及聚集体自噬受体CCT2的结合,触发了强烈的先天免疫抑制。本研究揭示了PRRSV感染中免疫逃避的一种新机制,并为开发新疫苗或治疗药物提供了基础见解。

2024, 39(2): 277-289.

doi: 10.1016/j.virs.2024.01.003

收稿日期: 2023-10-17

录用日期: 2024-01-16

出版日期: 2024-01-20

甲型流感病毒(Influenza A virus, IAV)通过结合细胞表面唾液酸(Sialic acid,SA)受体进入宿主细胞,这是启动感染、传播和致病的关键步骤。了解导致IAV高效进入人类细胞的因素将有助于阐明病毒进入和致病的机制,并提供新的干预靶点。在本研究中,我们报道了一种新的膜蛋白C1QTNF5,它与IAV的血凝素(Hemagglutinin,HA)蛋白结合并在体内外促进IAV感染。鉴定出IAV血凝素的HA1区域是与C1QTNF5蛋白相互作用的关键区域,而C1QTNF5主要通过其N端(1- 103aa)与血凝素相互作用。此外,我们进一步发现过表达C1QTNF5可促进IAV进入,而阻断C1QTNF5和IAV血凝素之间的相互作用极大地抑制了病毒的进入。然而,在唾液酸缺陷的CHO-Lec2细胞中,C1QTNF5不能作为独立受体介导IAV感染,而是促进IAV附着在这些细胞上,这表明C1QTNF5是IAV的重要吸附因子。这项工作揭示了C1QTNF5作为一种新的IAV吸附因子,为抗病毒策略提供了新的视角。

2024, 39(2): 290-300.

doi: 10.1016/j.virs.2024.02.001

收稿日期: 2023-05-05

录用日期: 2024-01-31

出版日期: 2024-02-06

柯萨奇病毒B3(CVB3)是引起手足口病(HFMD)的病原体,其临床表现从轻到重不等。然而传统的CVB3感染小鼠研究主要导致病毒性心肌炎和胰腺炎,无法复制HFMD症状。这限制了我们对于CVB3病毒-宿主相互作用的理解。尽管叙利亚仓鼠和恒河猴已被广泛用于评估许多肠道病毒,但尚未有关于CVB3的系统报道。在本研究中,我们首次测试了叙利亚仓鼠通过不同途径对CVB3感染的敏感性。我们的研究发现,无论是腹腔注射还是鼻滴,都有效地使CVB3感染叙利亚仓鼠,导致典型的HFMD症状、鼻咽部定植和急性严重病理性损伤。值得注意的是,鼻滴组导致了更长的排毒周期和更严重的病理性损伤。在后续研究中,通过鼻滴感染CVB3的恒河猴也表现出HFMD症状、排毒、血清抗体转换、病毒核酸和抗原以及特定器官的病理性损伤,如心脏。令人惊讶的是,心肌酶水平没有显著差异。并且临床表现与常见轻症感染相似。总之,本研究建立了CVB3重症叙利亚仓鼠和轻症恒河猴HFMD模型,为理解病原学、预试验预防与评估和暴露后干预奠定了基础。

2024, 39(2): 301-308.

doi: 10.1016/j.virs.2024.02.006

收稿日期: 2023-07-05

录用日期: 2024-02-26

出版日期: 2024-03-05

手足口病(HFMD)是一种常见的儿科疾病,主要由肠道病毒引起,肠道病毒是重要的人类病原体。目前,还没有可用的抗病毒药物治疗肠道病毒感染。本研究利用EV-A71-eGFP报告病毒开发了一种优良的高内涵抗病毒筛选系统。基于该系统,我们筛选了包含1042种天然化合物的药物库,以鉴定潜在的EV-A71抑制剂。防己诺林碱(FAN)是一种双苄基异喹啉类生物碱,对引起手足口病的EV-A71、CV-A10、CV-B3和CV-A16等多种肠道病毒具有抑制作用。进一步的研究表明,FAN靶向肠道病毒生命周期的早期阶段。通过进一步筛选抗FAN的EV-A71耐药病毒株,我们证明VP1的两个突变(E145G和V258I)可使病毒对FAN产生抗性,推测VP1蛋白可能是FAN的潜在靶点。我们的研究表明,FAN是一种有效的EV-A71抑制剂,具有进一步成为一种广谱抗肠道病毒药物的潜力。

2024, 39(2): 309-318.

doi: 10.1016/j.virs.2024.03.001

收稿日期: 2023-08-11

录用日期: 2024-02-27

出版日期: 2024-03-06

新冠病毒(SARS-CoV-2)感染诱导的过度炎症是新冠肺炎的关键致病因素。我们和其他人的研究表明,肥大细胞在新冠病毒诱发过度炎症中起着至关重要的作用。我们之前观察到新冠病毒感染会导致人源化小鼠支气管周围和支气管-肺泡管交界处肥大细胞的积聚;此外,发现刺突蛋白(spike)引发的肥大细胞脱颗粒可诱发肺泡上皮细胞和毛细血管内皮细胞炎症,从而导致肺损伤。气管和支气管是新冠病毒重要的传播位点,这些组织的炎症可能会促进病毒传播。肥大细胞广泛分布于整个呼吸道,因此,在本研究中,我们探究了肥大细胞及其脱颗粒在气管、支气管上皮细胞炎症诱发中的作用。组织病理分析显示,新冠病毒感染的人源化小鼠气管周围肥大细胞积聚并脱颗粒。肥大细胞脱颗粒可引起气管病变,形成乳头状增生。通过对支气管上皮细胞的转录组分析,我们发现肥大细胞脱颗粒显著改变了多种细胞信号通路,特别是导致免疫反应和上调炎症。利用依巴斯汀或氯雷他定可有效抑制支气管上皮细胞炎症因子的诱导,并减轻小鼠的气管损伤。总之,我们的研究证明了肥大细胞及脱颗粒在新冠病毒引起的过度炎症和组织损伤中起到重要作用。我们的研究结果支持使用依巴斯汀或氯雷他定来抑制新冠病毒引发的脱颗粒,从而防止过度炎症引起的组织损伤。

2024, 39(2): 319-330.

doi: 10.1016/j.virs.2024.03.003

收稿日期: 2023-09-07

录用日期: 2024-03-11

出版日期: 2024-03-14

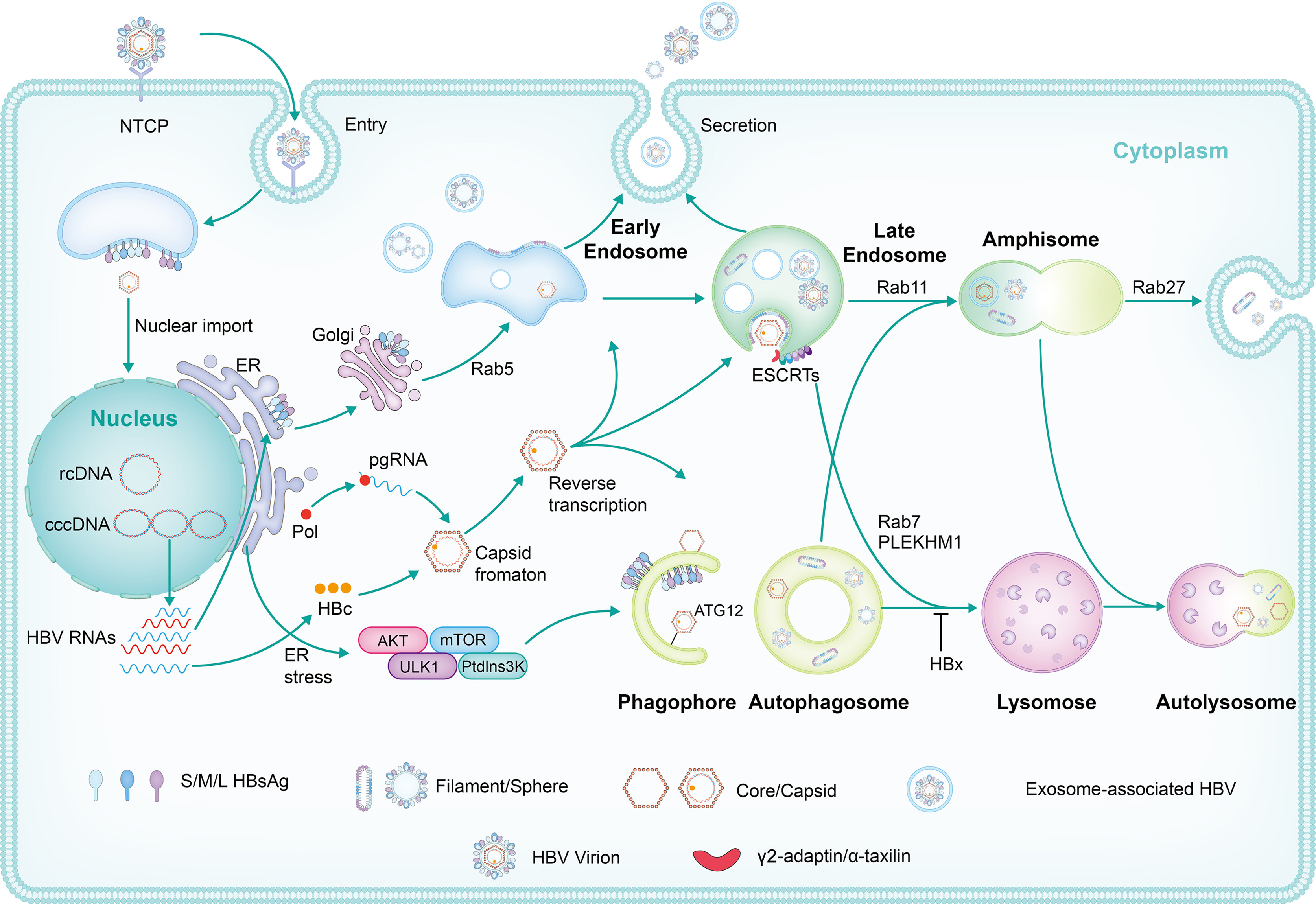

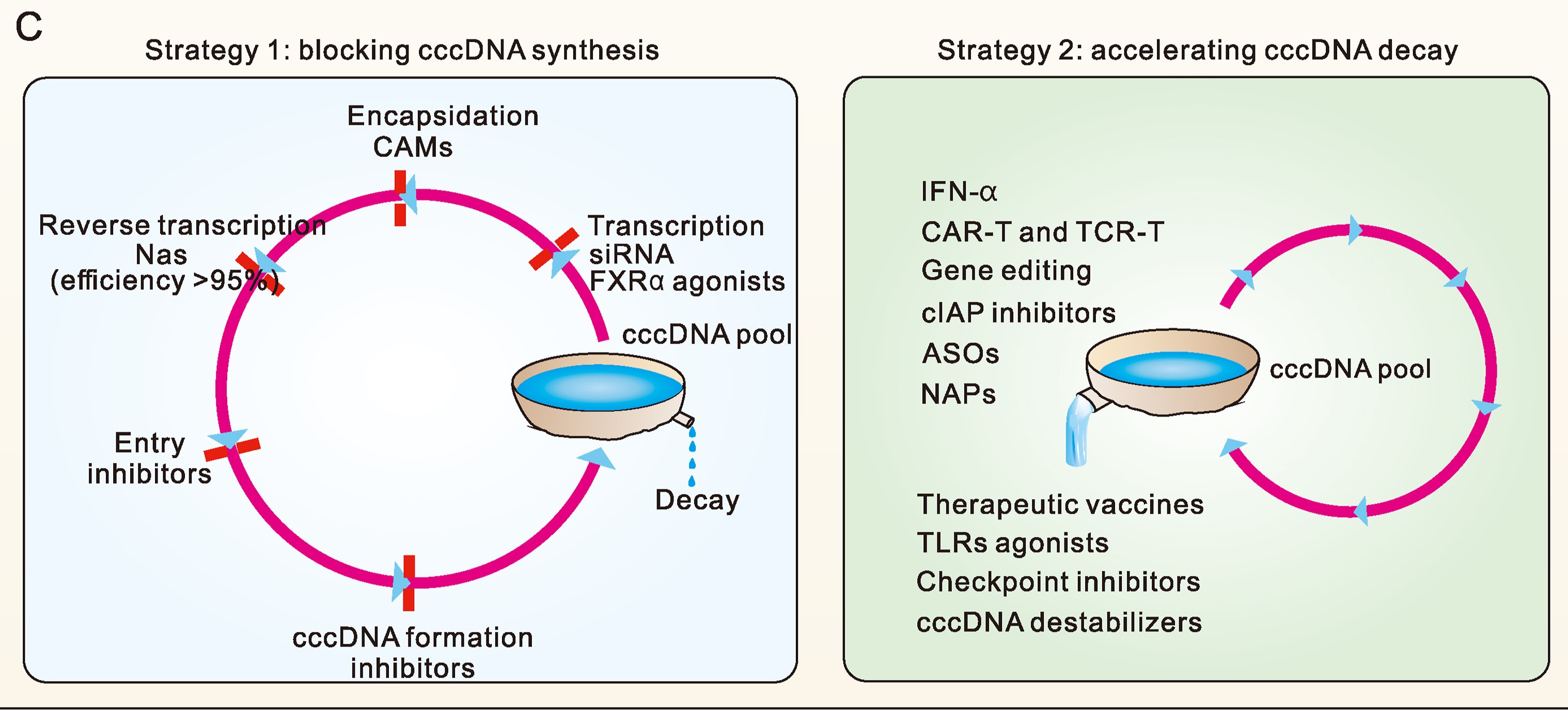

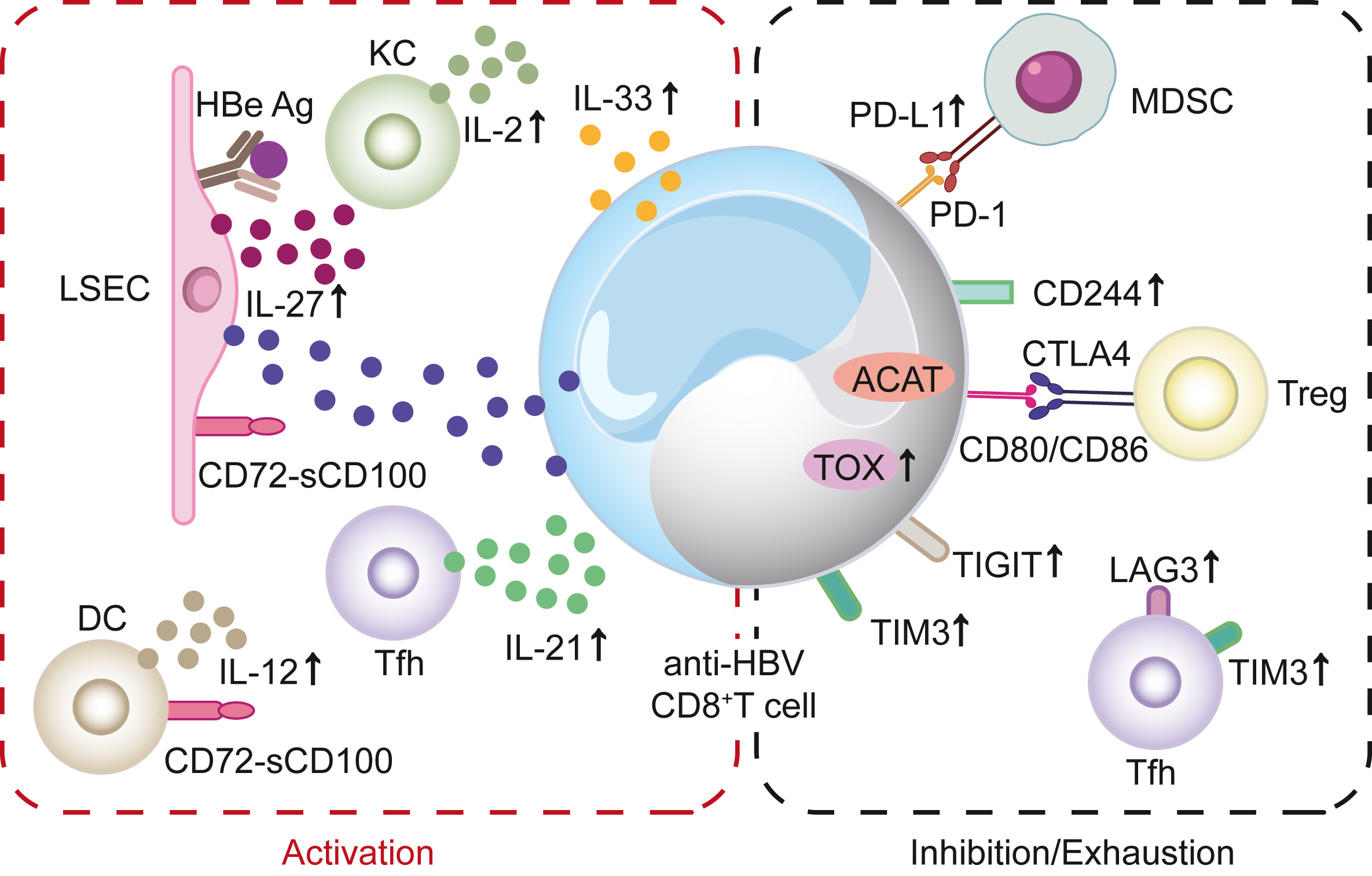

自然发生的HBV前核心区(PC,G1896A)和/或基础核心启动子区(BCP,A1762T/G1764A)突变在慢性HBV感染者特别是HBeAg阴性患者中普遍存在。然而,PC/BCP突变病毒的复制能力仍不明确。本文荟萃分析显示,仅在HBeAg阴性状态下,携带PC突变的患者血清HBV DNA水平高于未携带突变的患者。单独PC突变或联合BCP突变在细胞模型和水压动力注射小鼠模型中均促进了HBV复制。在人肝嵌合小鼠感染模型中,PC联合BCP突变促进病毒复制及肝细胞内核心蛋白的表达。机制上,携带PC突变的preC RNA可表达核心蛋白和P蛋白,这种pgRNA样功能有利于HBeAg阴性状态下cccDNA池的维持。此外,PC联合BCP突变病毒感染在人肝嵌合小鼠模型中可能通过激活内质网应激和TNF信号通路导致更为广泛和严重的人肝细胞损伤。本研究表明,HBeAg阴性患者可能需要定期监测HBV突变并尽早接受抗病毒治疗以延缓疾病进展。

2024, 39(2): 331-334.

doi: 10.1016/j.virs.2023.12.006

收稿日期: 2023-09-14

录用日期: 2023-12-22

出版日期: 2023-12-28

自2022年5月以来,猴痘病毒(MPXV)在世界范围内爆发,严重威胁着人们的公共卫生安全。对病毒关键蛋白的深入研究有助于探索新的抗病毒药物靶点。新月膜(crescent membranes)在MPXV病毒粒子形态发生中起关键作用。该膜由多种病毒蛋白介导形成,这些蛋白被统称为病毒膜组装蛋白(VMAP),其中,A7是最大的VMAP组分。A7由N-端结构域A7N121(含N端121个氨基酸)和C-端结构域A7C组成。本次研究中,我们证明了A7具有磷脂结合能力,并先后解析了A7N121和A7N137的晶体结构。基于对A7N137的结构分析,我们发现连接区域(122-137氨基酸)呈现出明显的构象摆动,导致A7的N端和C端结构域之间产生不同的空间相对取向。随后,通过B-factor分析及分子动力学模拟实验,我们进一步表征了A7连接区域的构象变化特征。最后,基于上述研究结果,我们提出了A7全长的结构模型,并讨论了A7构象变化的潜在生物学意义。总之,该研究扩展了对MPXV A7蛋白的现有认知,并为下一步研究提供了新的方向。

2024, 39(2): 335-337.

doi: 10.1016/j.virs.2024.01.004

收稿日期: 2023-10-25

录用日期: 2024-01-15

出版日期: 2024-01-20

猴痘病毒在包括中国在内的全球范围内的快速传播,凸显制定抗病毒策略的重要意义。由于缺乏猴痘病毒的临床分离株,国内主要使用痘苗病毒对开发的新型抗病毒药物和疫苗进行测试。在此,我们报道了深圳分离的第一株猴痘病毒毒株hMpxV/China/SZ-SZTH42/2023(简称SZTH42)。将来自患者的qPCR阳性皮肤疱疹液接种Vero E6细胞单层,培养72小时内出现典型的噬斑。通过病毒基因组二代测序证实为猴痘病毒。在系统发育上,分离株SZTH42属于分支IIb的C.1谱系,代表了目前世界范围内流行的IIb分支菌株。免疫荧光检测显示分离株SZTH42与市售痘苗病毒诱导的多克隆抗体发生交叉反应。在此基础上,分别开发了用于病毒滴定的焦点形成试验(Focus Forming Assay,FFA)和中和活性评估的和焦点减少中和试验(Focus-Reduction Neutralization Test,FRNT)。通过FFA测定SZTH42的复制动力学,结果显示感染后48小时的病毒滴度最高,释放的细胞外包膜病毒的比例显著低于细胞相关包膜病毒。通过FRNT方法评估了5名猴痘患者的血浆对MPXV SZTH42分离物的中和活性。总之,本研究成功分离了猴痘病毒,为深入研究MPXV的特征以及抗病毒药物和疫苗的开发提供了关键资源和技术平台。

2024, 39(2): 338-342.

doi: 10.1016/j.virs.2024.01.008

收稿日期: 2023-04-14

录用日期: 2024-01-24

出版日期: 2024-02-01

乙型肝炎病毒(HBV)感染是肝细胞癌形成的主要原因,目前仍然严重危害人类健康。乙型肝炎病毒表达一种多功能的X蛋白(HBx),该蛋白不仅仅影响宿主细胞的许多生命活动,还能通过招募DDB1相关的E3泛素连接酶来降解宿主Smc5/6,从而促进HBV感染。尽管大量的研究拓宽了我们对HBx功能的了解,但针对HBx的调控机制还没有充分阐释。在这项研究中,我们发现宿主的E3泛素连接酶TRIM21可以通过对HBx进行非降解性的泛素修饰来抑制HBV的感染和复制。我们发现TRIM21在细胞内的表达水平与HBV的复制呈现负相关的关系。并且,TRIM21可以直接结合HBx蛋白并催化了HBx上非赖氨酸位点的泛素修饰,此种泛素化修饰并不影响HBx的稳定性。更为重要的是,突变了泛素化位点的HBx可以更强地招募DDB1,并促进HBV的复制。这些研究结果为我们更好地理解HBx的调节机制提供了基础,并为针对HBV感染的药物开发提供新思路。

2024, 39(2): 343-346.

doi: 10.1016/j.virs.2024.01.009

收稿日期: 2023-08-31

录用日期: 2024-01-26

出版日期: 2024-02-01

Highlights

1. Full-length genome sequences of previously unreported reassortant swine influenza A(H1N2) virus from domestic pigs in Hong Kong SAR.

2. Phylogenetic analyses revealed close genetic relationship with swine influenza A(H1N2) viruses circulating in Taiwan.

3. Swine influenza A(H1N2) viruses possess potential risk of pig-to-human transmission.

1. Full-length genome sequences of previously unreported reassortant swine influenza A(H1N2) virus from domestic pigs in Hong Kong SAR.

2. Phylogenetic analyses revealed close genetic relationship with swine influenza A(H1N2) viruses circulating in Taiwan.

3. Swine influenza A(H1N2) viruses possess potential risk of pig-to-human transmission.

新型冠状病毒肺炎(COVID-19)于2019年底开始大流行并迅速蔓延,已造成全球数百万人死亡。不同患者对COVID-19的感染严重程度有所不同。基于人群的meta分析有助于理解SARS-CoV-2感染的遗传危险因素与COVID-19严重程度之间的因果关系。为确定影响COVID-19疾病发展的遗传因素,我们在中国人群(n = 632例病例和3021例对照)中进行了全基因组关联研究。在本研究中,我们总结并回顾了世界范围内在22份出版物的COVID-19危重症患者全基因组关联研究中报道的单核苷酸多态性(SNPs),共纳入>167,695例病例和>3,687,897例对照,包括欧洲、美国、南亚、东亚和非洲人群。然后,我们在上述中国COVID-19危重患者人群中验证了这些变异。结果显示,经Bonferroni校正后(P < 0.05/42 = 0.00119),3个基因(DPP9中的rs12610495和靠近 RNU2-47P 和TYRP1的rs4628342、rs1412074、rs1929456、rs1331346和rs10116714)与中国人群显著相关。此外,在已报道的研究和我们的中国人群数据集中,三个SNPs(即FOXP4的rs1886814、GRM5的rs10831496和OAS1的rs10774671)被精确标记。然而,在合并数据的meta分析中,只有FOXP4中的rs1886814与COVID-19的严重程度相关。综上,我们评估了遗传变异与COVID-19严重程度的相关性,并获得了对中国人群中COVID-19预后的见解。

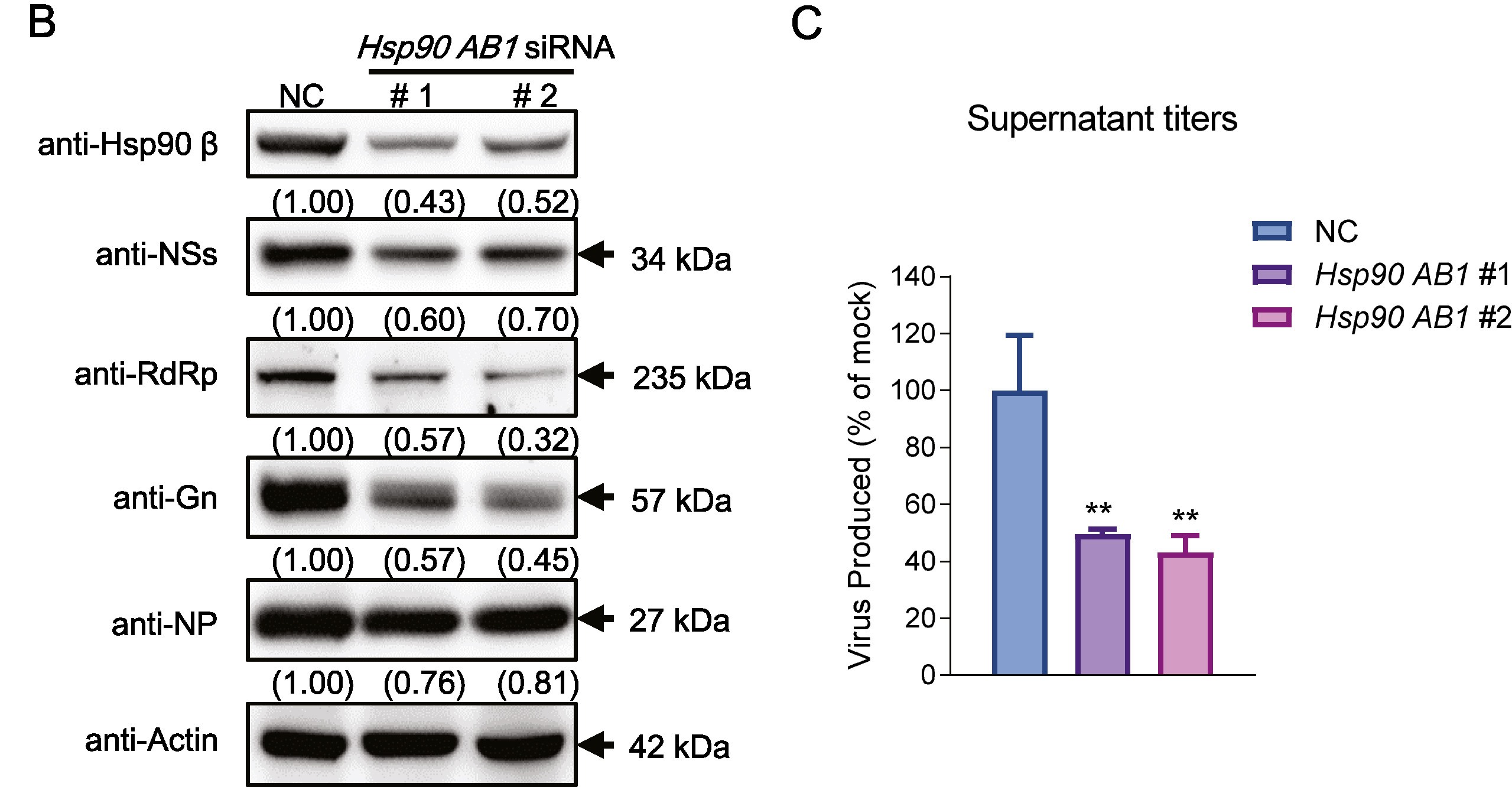

Due to our negligence, the original version of this article, published online on Mar 14, 2023, contained some mistakes in several Figs. In Fig. 2D, the positions of the bands for protein 3A and 3B were incorrectly shifted. This has been modified in corrected Fig.2 as shown below.

GALLERY

会议信息更多+

新闻更多+

- [05/06]《中国病毒学(英文)》期刊编辑部招聘启事

- [01/11]《中国病毒学(英文)》期刊编辑部招聘启事

- [05/07]Q1区!VS最新影响因子5.5!

- [22/02]2022年VS高被引论文奖发布

- [21/10]第十届新生病毒性疾病控制学术研讨会 | 第一轮通知

- [09/09]肝癌细胞中CK1α上调IFNAR1的表达,从而促进I型IFN抑制HBV复制

- [09/09]一种新的干扰素诱导的长非编码RNA ZAP-IT1阻断寨卡病毒在A549细胞中的复制

- [09/09]首发精神分裂症中,驯化的人内源性逆转录病毒W家族包膜蛋白通过降低5-HT4受体的水平激活SK2

- [09/09]发热伴血小板减少综合征病毒L蛋白功能域和保守残基研究为理解病毒RNA转录/复制机制提供新思路

- [09/09]亲环素A结合AKT1并通过介导AKT/mTOR/NF-κB正反馈环路的激活促进EB病毒的致瘤作用 | VS推荐